所有者不明土地の課題(2018年8月)

1 登記簿上の所有者不明土地2割、0.4%は探索も不可

行政が土地を取得する場合、複数いる地権者の一人でも同意しない者がいれば所有権を移転することはできず、また隣接する土地の地権者による測量・確定の現場立ち合いも必要となります。

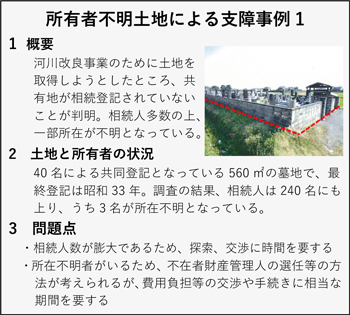

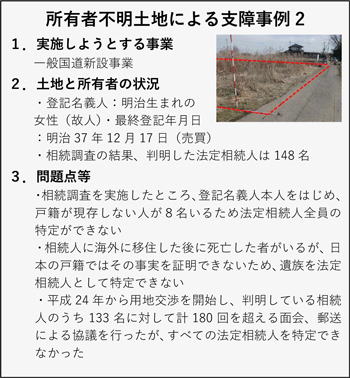

したがって、転居先不明等により所有者が判明しない、判明しても相続人が多数で連絡がつかないなどという「所有者不明土地」は道路整備の大きな妨げとなり、反対地権者が誰一人いないのに事業を進めることができなかったり、「くの字カーブ」でのう回を強いられたりといったことも珍しくありません。

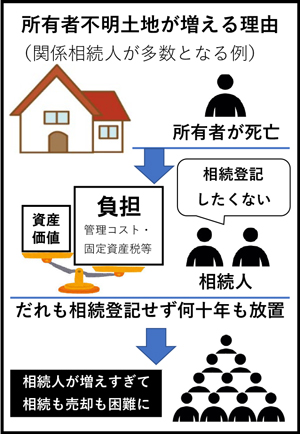

所有者不明土地となってしまう原因は様々ですが、登記名義人が死亡し、数代にわたり相続登記がなされていないというケースが多く、特に登記名義人に子がおらず、相続登記が行われないまま登記名義人とその妻の兄弟姉妹が法定相続人になると複雑化する傾向に。また、複数地権者による共有地で、不動産登記簿に『山田太郎 外10名』のように全ての共有地権者名が記載されていないといったケースも見受けられます。

こういった所有者不明土地は全国に約410万㌶と九州全土より広いとされ、平成28年に行った地籍調査では、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できなかった土地の割合は約2割。さらに所有者の探索を行っても、なお所在不明な土地が0.41%もあることがわかっているのです。

2 6月に特措法成立も、「本格道路」には利用できず

こういった状況の中で6月に可決成立したのが、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」です。

土地収用手続きを簡素化した他、反対地権者がいない更地に「利用権」を設定し、公園や仮設道路、文化施設など公益目的で利用できるようになります。

しかし、利用権の上限期間は10年とされ、「一時的な利用」を原則とすることから、仮設ではない「本格道路」は設置することができないこととなっており、所有者不明土地の問題が解決したわけではありません。

今後、さらに進められる「所有者不明土地の発生抑制」「戸籍と登記の連携システムの構築」等とともに、官民による所有者不明土地の利用を促す政策の実現が待たれます。